संत शिरोमणि रविदास जी (रैदास) : भक्ति, ज्ञान और सामाजिक सुधार के प्रतीक

गुरु रविदासजी मध्यकाल में एक भारतीय संत कवि सतगुरु थे। इन्हें संत शिरोमणि संत गुरु की उपाधि दी गई है। इन्होंने रविदासीया, पंथ की स्थापना की और इनके रचे गए कुछ भजन सिख लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरुग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। इन्होंने जात पात का घोर खंडन किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। संत रविदास जी 15वीं-16वीं शताब्दी के महान संत, समाज सुधारक और भक्त कवि थे। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे और संत कबीर के समकालीन माने जाते हैं। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, जातिवाद और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई। उनकी रचनाएँ प्रेम, भक्ति, समानता और मानवता के संदेश से ओत-प्रोत हैं।

गुरू रविदास जी(रैदास) का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1433 को हुआ था उनका एक दोहा प्रचलित है। चौदह सौ तैंतीस कि माघ सुदी पन्दरास। दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री गुरु रविदास जी । उनके पिता संतोख दास तथा माता का नाम कलसां देवी था। उनकी पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। रैदास ने साधु-सन्तों की संगति से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था। रविदास चमार जाति में जन्में और जूते बनाने का काम किया करते थे औऱ ये उनका व्यवसाय था और अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। उनका बचपन कठिनाइयों में बीता, लेकिन उनकी भक्ति और ज्ञान ने उन्हें संत शिरोमणि बना दिया।कई लोगों का मानना है कि संत रविदास जी का कोई गुरु नहीं था। कहा जाता है कि यह भारत की प्राचीन गौरवमयी बौद्ध परंपरा के अनुयायी थे और प्रच्छन्न बौद्ध थे इसका पता इनकी वाणी से चलता है । इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और अज्ञानता के लिए आम जनमानस को धार्मिक अंधविश्वास और आडंबर से दूर रहने का संदेश दिया और कहा कि अगर मन पवित्र है तो गंगा में भी स्नान की आवश्यकता नहीं है। ‘मन चंगा तो कठौती में गंगा’ इनकी प्रसिद्ध उक्ति है जो इस बात पर प्रकाश डालती है । इस्लाम धर्म में फैली बुराइयों को भी इन्होंने समान रूप से अपनी अभिव्यक्ति में शामिल किया था । समयानुपालन की प्रवृति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके सम्पर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारम्भ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु-सन्तों की सहायता करने में उनको विशेष आनन्द मिलता था। वे उन्हें प्राय: मूल्य लिये बिना जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता-पिता उनसे अप्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास तथा उनकी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। रविदास पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग इमारत बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर-भजन तथा साधु-सन्तों के सत्संग में व्यतीत करते थे। सुप्रसिद्ध युवा कवि गोलेन्द्र पटेल ने अपनी कविता ‘कठौती और करघा’ में काशी के संदर्भ में कहा है कि “रैदास की कठौती और कबीर के करघे के बीच/ तुलसी का दुख एक सेतु की तरह है/ जिस पर से गुज़रने पर/ हमें प्रसाद, प्रेमचंद व धूमिल आदि के दर्शन होते हैं!

संत रविदास जी को प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिली, लेकिन उनके सत्संग, भक्ति और आत्मज्ञान ने उन्हें एक महान संत बना दिया। वे रामानंदाचार्य के शिष्य थे, जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रचारक थे। संत रविदास जी ने समाज में फैली असमानता को दूर करने और सभी को एक समान मानने की शिक्षा दी।

उनके जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन सम्बन्धी उनके गुणों का पता चलता है। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा-स्नान के लिए जा रहे थे। रैदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया तो वे बोले, गंगा-स्नान के लिए मैं अवश्य चलता किन्तु । गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा? मन जो काम करने के लिए अन्त:करण से तैयार हो वही काम करना उचित है। मन सही है तो इसे कठौते के जल में ही गंगास्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही कहावत प्रचलित हो गयी कि – मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास ने  ऊँच-नीच की भावना तथा ईश्वर-भक्ति के नाम पर किये जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेमपूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव-विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रन्थों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है।

ऊँच-नीच की भावना तथा ईश्वर-भक्ति के नाम पर किये जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेमपूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव-विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रन्थों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है।

कृस्न, करीम, राम, हरि, राघव, जब लग एक न पेखा।

वेद कतेब कुरान, पुरानन, सहज एक नहिं देखा ॥

चारो वेद के करे खंडौती । जन रैदास करे दंडौती।।

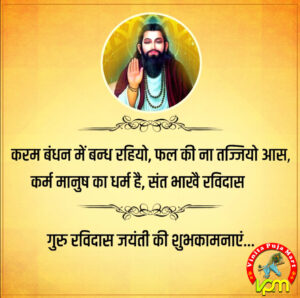

उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित-भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यावश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया। अपने एक भजन में उन्होंने कहा है-

कह रैदास तेरी भगति दूरि है, भाग बड़े सो पावै।

तजि अभिमान मेटि आपा पर, पिपिलक हवै चुनि खावै॥

उनके विचारों का आशय यही है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है जैसे कि विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है जबकि लघु शरीर की पिपीलिका (चींटी) इन कणों को सरलतापूर्वक चुन लेती है। इसी प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रतापूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है।

रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओत-प्रोत होती थी। इसलिए उसका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का सन्तोषजनक समाधान हो जाता था और लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे।

प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई ने संत रविदास जी को अपना गुरु माना था। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गये। मीराबाई उनकी शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थीं और उनके संपर्क में आकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हुईं।

एक बार एक राजा संत रविदास की परीक्षा लेना चाहता था। उसने सोने का गिलास संत रविदास के पास रखा और चोरी का आरोप लगाकर सभा में बुलाया। लेकिन जब सभा में गिलास की खोज की गई, तो वह उसी स्थान पर मिला जहाँ राजा ने स्वयं रखा था। यह देखकर राजा ने संत रविदास जी को दिव्य आत्मा मानकर उनसे क्षमा मांगी।

संत रविदास ने ‘बेगमपुर’ नामक एक आध्यात्मिक नगर की कल्पना की थी, जहाँ कोई दुख, भेदभाव या अन्याय नहीं हो। उन्होंने अपने पदों में वर्णन किया है कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई राजा नहीं, कोई चिंता नहीं, और सभी समानता के साथ रहते हैं।

वर्णाश्रम अभिमान तजि, पद रज बंदहिजासु की।

सन्देह-ग्रन्थि खण्डन-निपन, बानि विमुल रैदास की ॥

आज भी सन्त रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण सन्त रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं।

संत रविदास जी का निर्वाण 1518 ईस्वी में हुआ। उनकी शिक्षाएँ आज भी समाज में प्रासंगिक हैं और उन्हें एक महान संत एवं समाज सुधारक के रूप में स्मरण किया जाता है। उनके अनुयायी आज भी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं और उनकी जयंती पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाई जाती है।

संत रविदास जी केवल एक भक्त कवि ही नहीं, बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज को प्रेम, समानता और भक्ति का संदेश दिया। उनके विचारों ने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी और आज भी वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। रैदास के ४० पद गुरु ग्रन्थ साहब में मिलते हैं जिसका सम्पादन गुरु अर्जुन साहिब ने १६ वीं सदी में किया था ।

बहुत ज्ञानवर्धक और अहम जानकारी है। अपने संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों को पहचानने और जानने का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है।